di Sandra Granchelli

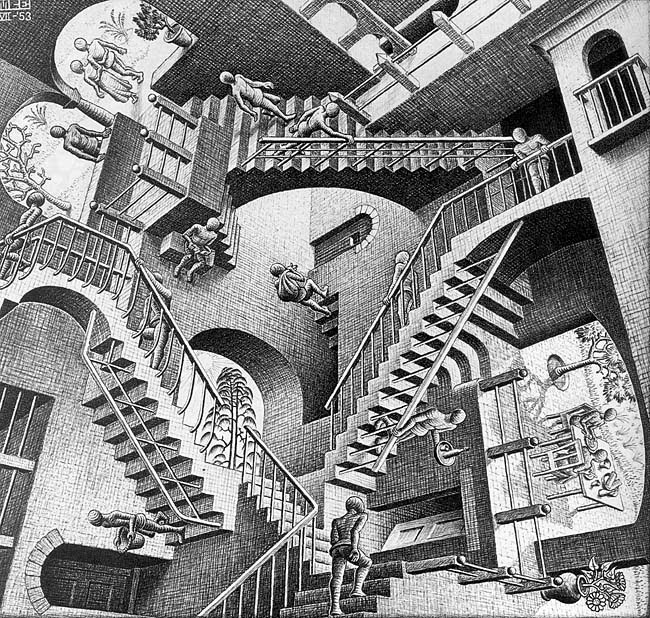

Si era perso.

E non sapeva quando fosse iniziato.

Ad un certo punto qualcosa si era spento.

Non provava più interesse per niente, nulla lo faceva più emozionare, ridere, godere, nulla lo faceva più arrabbiare.

Era come se la tristezza avesse risucchiato nel suo grigiore tutta la sua vita interiore.

Certi giorni per andare avanti pensava solo ai suoi piedi: un passo dopo l’altro, pensava, devo solo concentrarmi sui passi, che se alzo lo sguardo e vedo – o non vedo – dove sto andando, mi fermo; un passo dietro l’altro, conta solo riuscire a fare il prossimo passo, e poi il prossimo, e poi il prossimo ancora.

Accarezzò la scatoletta della paroxetina nella sua tasca. Sapeva che pochi milligrammi al giorno lo avrebbero salvato dalla sua disperazione, almeno per un po’, ma si limitava a guardare le bianche compresse del farmaco: gli bastava l’idea di avere ancora una via di uscita, per ora. Più che bastargli, se lo faceva bastare, aveva degli stupidi pregiudizi riguardo alle stampelle chimiche. Preferiva, per ora, affrontare la tristezza a mani nude, molto virilmente. Non sapeva se ci sarebbe riuscito. Eppure, da qualche anno, si era convinto che la coscienza, il pensiero, le emozioni, i sentimenti, tutto ciò che riteniamo ci distingua dagli altri animali rendendoci Uomini (e Donne), creature predilette da Dio – per chi a Dio ci credeva ancora – fossero davvero solo il risultato di una serie di reazioni neurochimiche quasi identiche a quelle che avvengono nel sistema nervoso dei topi, forse appena un po’ più complesse.

Serotonina, era questo che forse gli mancava – avrebbe dovuto studiare meglio per gli esami di biologia e neuroanatomia, ma ai tempi dell’università snobbava certe spiegazioni meccanicistiche dell’attività umana. Serotonina, doveva essere questo il neurotrasmettitore responsabile della sua tristezza.

Ed era rassicurante poter pensare alla propria tristezza in termini così concreti.

M. era la quarta paziente della giornata, l’ultima prima dell’ora di pranzo. Quarantacinque minuti a paziente, loro sdraiati sul lettino, lui a fianco, un po’ defilato, in modo da non poter essere visto; sessanta euro per chiacchierare con lui, con ricevuta.

M. parlava del suo amante ed era un anno che non faceva altro che parlare del suo amante.

– Non avrei dovuto chiamarlo, vero?

Non lo so se avresti dovuto chiamarlo, avrebbe voluto dirle, e non me ne frega niente a dire il vero.

Da una vita tentava di capire se stesso e gli altri e siccome da solo non ci era riuscito, si era affidato alla psicologia e per un po’ ci aveva creduto nella possibilità di comprendere, e di guarire.

Ora non più.

Vattene M., vattene via e non ti affidare più a me che non so dove portarti, che non so dove andare, che non so aiutare neanche me stesso, che non so se avresti dovuto chiamare o no il tuo amante e neanche me ne importa e non posso fare più niente per te! Questo avrebbe dovuto dirle.

Poi guardò i suoi piedi. Un passo dopo l’altro, pensò, devo fare solo un altro passo, pensa solo al prossimo passo.

Si ricordò di quel computer, di cui non sapeva più il nome, che era stato programmato per assemblare frasi ripentendo pezzi di conversazione appena “ascoltati” e la gente che parlava con lui si sentiva ascoltata e compresa anche se sapeva di aver parlato solo con una macchina e la macchina sembrava pensasse e ascoltasse e comprendesse, anche se era solo una macchina sorda e cieca e fredda .

– Non avrebbe dovuto chiamarlo? E’ questo che crede?

Disse.

M., forse, si sentì compresa. Continuò a parlare del suo amante.

Lui continuò a giocare con la scatoletta della paroxetina nella sua tasca.

Ed a concentrarsi sui suoi piedi.

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.